制限行為能力者とは?

制限行為能力者の種類

制限行為能力者とは、判断能力に問題があったり、経験が乏しかったりすることにより、契約や法律行為上の約束を守らせることが難しい人のことを言います。制限行為能力者は大きく4つに分けることができます。

- 未成年者…20歳未満の人

- 成年被後見人…判断能力が常に全くない人

- 被保佐人…判断能力が著しく不十分な人

- 被補助人…判断能力が不十分な人

子供や精神上の障害等を持っている人は正しい判断ができず、騙されちゃうかもしれないから法律上で守る制度だよ!

もし、自分の子供が勝手にマイホームを購入してきたりして取り消しできなかったら困っちゃうからね💦

未成年者

定義

20歳未満の人のことです。ただし、未成年者でも婚姻すると成年者とみなされます。

ちなみに、2022年の民法改正で男女とも婚姻可能年齢が18歳になる予定だよ!

ルール

裏を返せば、赤ちゃんでも親の許可があれば不動産を取得できるよ!

住むための物件購入は許可された古着屋さんとは関係ないから、取り消し可能ってことだね!

成年被後見人

定義

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所による後見開始の審判を受けた人を言います。重度の認知症患者がその例です。

後見(こうけん)っていうのは判断能力が低い人のサポートをするって意味だよ!

後見人:判断能力が低い人の判断を保佐する人。

未成年後見人:未成年の判断を保佐する人。未成年者の親権者がいない場合に置かれる。

成年後見人:判断能力が低い成年者の判断を保佐する人

成年被後見人:判断能力が低い成年者で、判断を保佐される人

後見人の関係性

歴史の授業で出てきた摂関・関白に似てる…

ルール

重度の認知症患者などである成年被後見人はかなり判断能力が低いので、たとえ後見人が同意しても、その同意に従った行為を行うとは考えられないとされているからです。

被保佐人

定義

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な人で、家庭裁判所による補佐開始の審判を受けた人を言います。

1人暮らしの親は軽い認知症で普段の生活は問題なく遅れるけど、悪い人に騙されるかもしれないな…

そういった時に保佐人をつけておけば、同意がなければ契約できなかったり契約を取り消せたりできて、財産を守ることができるよ

ルール

- 借金をしたり、他人の保証人になること

- 相続を承認したり、他人の保証人になること

- 不動産の取引

- 重要な動産の取引

- 5年を超える宅地の賃貸借

- 3年を超える建物の賃貸借

- 建物の新築・改築・増築・大修繕を頼むことなど

基本的に被保佐人は不動産に関する判断は保佐人の同意が必要と覚えておこう!

被補助人

定義

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な人で、家庭裁判所による補助開始の審判を受けた人を言います。

ルール

被保佐人より自由度が少し増したイメージだよ!

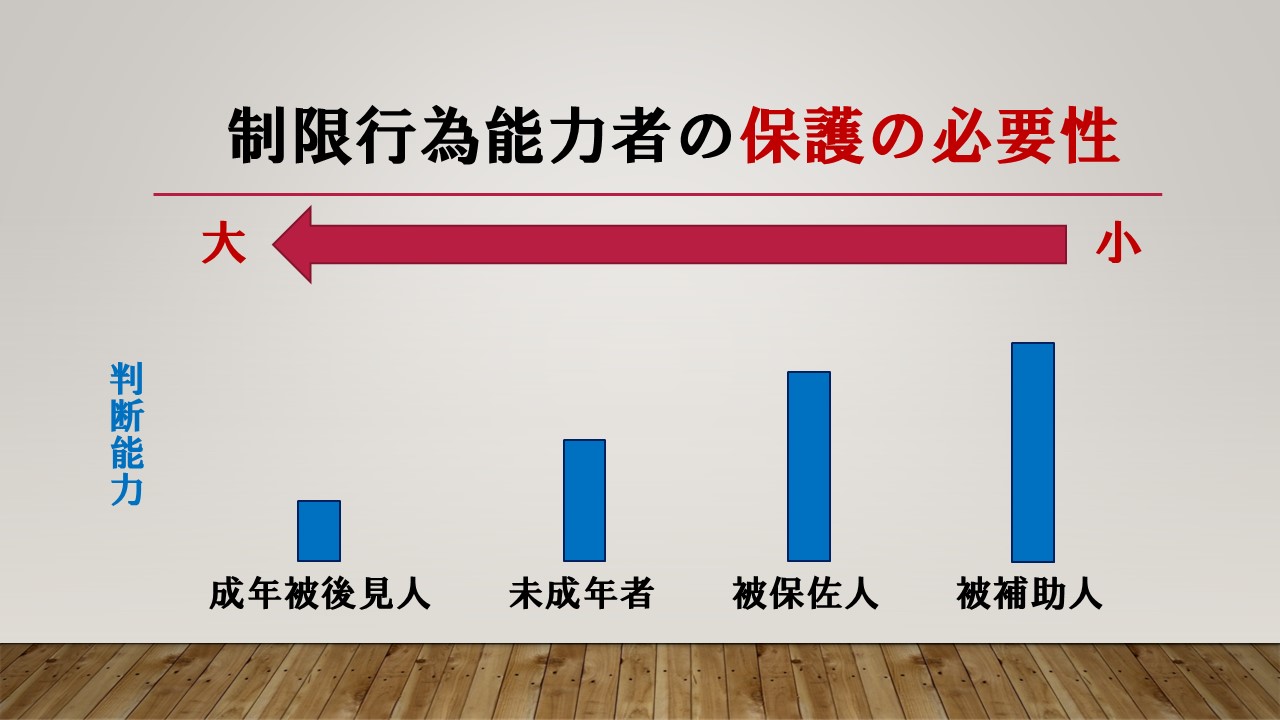

判断能力と補助の関係性

4つの制限行為能力者のそれぞれの判断能力と補助の関係性は以下の通りです。

判断能力と保護の関係

- 未成年者…20歳未満の人

- 成年被後見人…判断能力が常に全くない人

- 被保佐人…判断能力が著しく不十分な人

- 被補助人…判断能力が不十分な人

判断能力が低い人の方が補助が必要ってことだね!

まとめ

コメント