借地借家法②

借地権について

今度はその中でも、借地権の対抗力や存続期間について見ていこう!

借地権の対抗力

基本

基本中の基本

借地人が借地上に自己を所有者と記載した表示の登記のある建物を所有する場合は、登記したる建物を有するときにあたる(最判昭50.2.13)。そして借地人が

登記したる建物を土地上に持つときは、

借地権の登記が無くても第三者に対抗できる(借地借家法10条1項)。

借りてる土地に登記がある建物を持っていれば、土地の権利を主張できるんだね!

ここで言う登記には、表示の登記も含まれます(判例)。

建物の滅失

建物の滅失があっても、借地権者が、その

建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に提示するときは、借地権は、なお

第三者への対抗力を有する(借地借家法10条2項)。

建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、

建物が全焼した場合でも、借地権者は、その土地上に

滅失建物を特定するために必要な事項等を提示すれば、借地権を

第三者に対抗することができる場合がある。

提示は看板を立てればOKです

ただし、建物の滅失があった日から

2年を経過した後にあっては、

その前に建物を築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る(借地借家法10条2項)。

2年以内に建物を立て直して、登記しないとなんだね!

借地権者が登記ある建物を火災で

滅失したとしても、建物が滅失した日から

2年以内に新たな建物を

築造して登記をすれば、2年を経過した後においても、これをもって借地権を

第三者に対抗することができる。

一筆の土地

一筆の土地の上に借地権者の所有する数棟の建物がある場合は、そのうちの

一棟について登記があれば、借地借家法10条1項の規定する

対抗力は土地全部に及ぶ(判例)。

二筆以上の土地

二筆の土地を建物所有目的で賃借し、うち一筆の土地上にのみ登記ある建物を所有しているときは、当該

建物の登記に所在の地番として記載されている土地についてのみ、賃借権の

対抗力を生ずる(最判昭44.1.23)。

二筆以上ある土地の借地権者が、そのうちの一筆の土地上に登記ある建物を所有し、登記ある建物がない他方の土地は庭として使用するために賃借しているにすぎない場合、

登記ある建物がない土地には、借地借家法10条1項による

対抗力は及ばない。

庭は住んでないから、登記してないと権利を主張できないんだね!

見た目は一つの土地に見えても、登記上は二つ登記がある(二筆)土地があります。

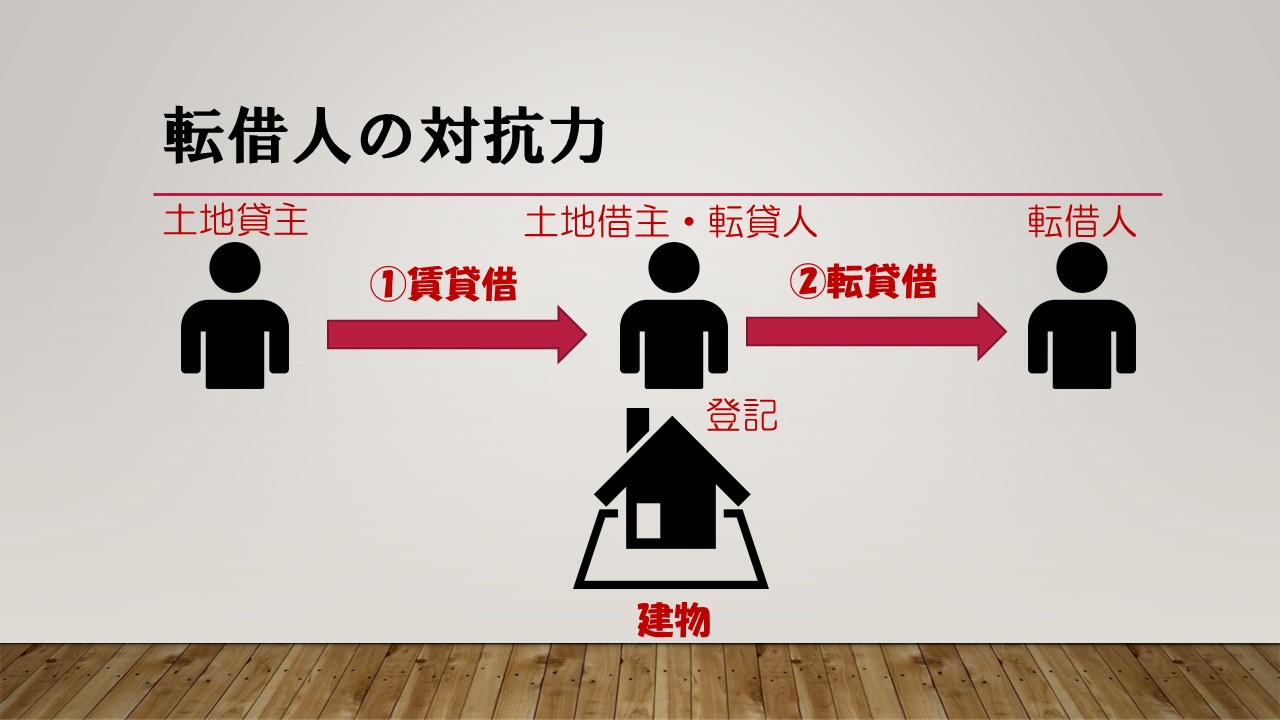

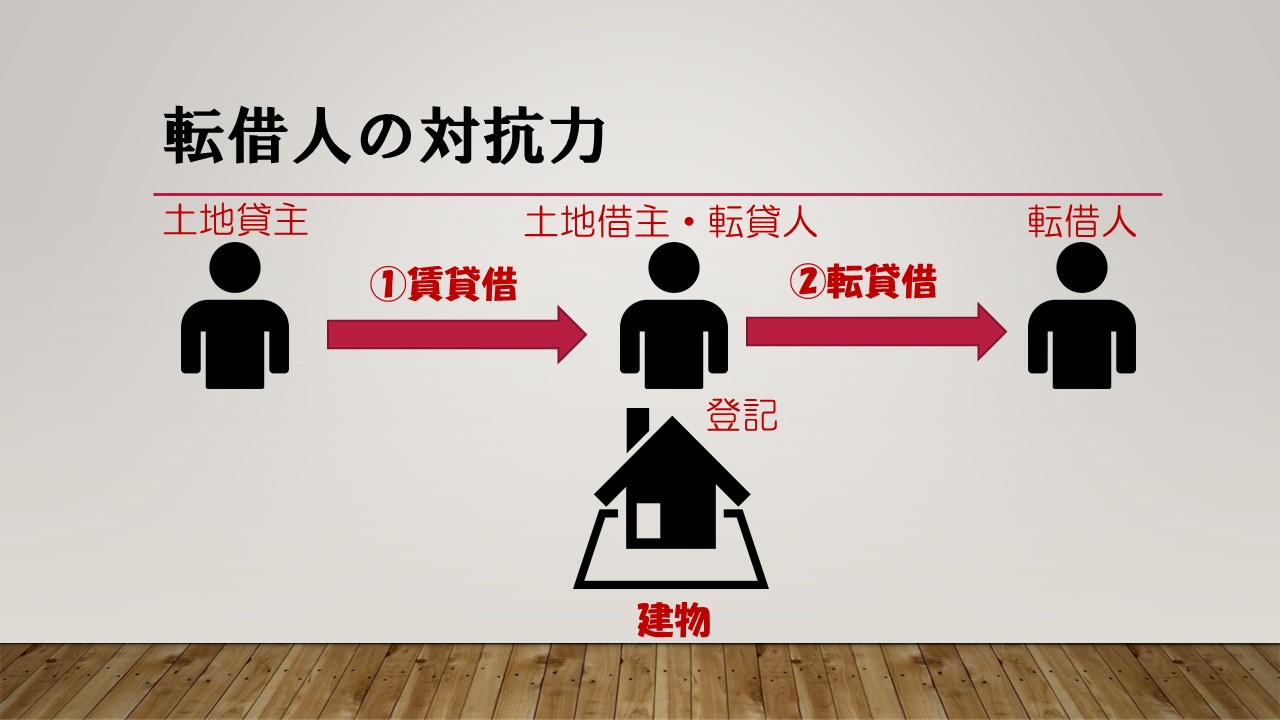

転借権

土地賃借人の有する借地権が対抗要件を具備しており、かつ転貸借が適法に成立しているとき、転借人は、賃借人がその借地権を対抗しうる第三者に対し、賃借人の借地権を援用して自己の

転借権を主張しうるものと解すべきである(最判昭39.11.20)。

転借人は対抗力があります

適正な転貸借がされていたら、転借人は借地権を主張できるよ!

過去問

Aが居住用の甲建物を所有する目的で、期間30年と定めてBから乙建物を貸借した場合。なお、Aは借地権登記を備えていないものとする。

長男名義

土地貸借人は、概土地上に自己と氏を同じくかつ同居する

長男名義で保存登記をした建物を所有していても、その後土地の所有権を取得した第三者に対し、土地の賃貸借をもって

対抗することができない(最判昭41.4.27)。

Aが甲建物を所有していても、建物保存登記をAの子C名義で備えている場合には、Bから乙建物を購入して所有権移転登記を備えたDに対して、Aは借地権を対抗することができません。

子供名義では対抗できません

多少の相違

賃借権の設定された土地の上の建物についてなされた登記が、建物所在地番の表示において

実際と多少相違していても、その登記の表示全体において、当該

建物の同一性を認識できる程度の軽微な相違であるような場合には、借地借家法10条1項が適用され、借地権を

第三者に対抗できる(最判昭40.3.17)。

Aが甲建物を所有していて、登記上の建物の所在地番、床面積等が少しでも実際のものと相違している場合でも、建物の同一性が否定されるようなものでなければ、Bから乙土地を購入して所有権移転登記を備えたEに対して、Aは借地権を対抗することができます。

少しの間違いは許してくれます

借地権の主張

A所有の甲土地につき、令和2年7月1日にBとの間で居住の用に供する建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃貸借契約が締結された場合。Bは、甲土地の引渡しを受けていても、

借地権の登記をしなければ、甲土地を令和2年7月2日に購入したCに対して借地権を

主張することはでない。

土地の引渡しだけでは対抗できません

二重譲渡

A所有の甲土地につき、令和2年10月1日にBとの間で賃貸借契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合。Aが甲土地につき、本件契約とは別に、令和2年9月1日にCとの間で建物所有を目的として賃貸借契約をていけるしていた場合、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは、BC間の

優劣は登記などの対抗要件の具備によって決する。

これだけでは優劣は決まりません

先に借地権を登記したか、登記がある建物を所有したかとかでたたかう(対抗する)よ

借地権の存続期間

存続期間

建物所有を目的とする土地賃借権は借地権(借地借家法2条1号)に該当し、

借地権の存続期間は30年(借地借家法3条)である。これに対し

更地で利用する場合は民法の規定が適用され、

50年より短い期間を定めた場合はその期間となる(604条1項)。

- 建物所有→借地借家法→最低30年

- 更地利用→民法→50年以内で設定可能

A所有の甲土地につき、Bとの間で賃貸借契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合。賃借権の存続期間を10年と定めた場合、本件契約が居住の用に供する

建物を所有することを目的とするものであるときは存続期間が30年となるのに対し、本件契約が資材置場として

更地で利用することを目的とする場合は存続期間は10年である。

更新

当事者が借地権を更新する場合においては、その期間は、

最初の更新では20年となり、これより長い期間を定めた場合はその期間となる(借地借家法4条)。また、

20年未満の期間を定めたとしても、無効であり、その期間は20年となる(同法9条)。

借地権の更新後の期間(借地借家法)

A所有の甲土地につき、Bとの間で居住の用に供する建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃貸借契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合。AとBとが期間満了に当たり本件契約を最初に更新する場合、更新後の存続期間を15年と定めても、

20年となる。

更新拒絶

借地権の存続期間が満了する際、借地権者の契約の更新請求に対し、借地権設定者が

遅滞なく異議を述べるだけでなく、

正当の事由が認められることが必要(借地借家法6条)である。

存続期間が満了する時に、土地を借りてる人からの更新を地主さんが拒むには

その土地に住んでいる借地権者を守るため、貸主は簡単には更新拒絶ができないようになっています。

建物の滅失

借地権の存続期間が満了する前に

建物の滅失があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者の

承諾がある場合に限り、借地権は

、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する(借地借家法7条1項)。

もし火事とかで建物が無くなっちゃても20年間は復活権がもらえるんだね!

資材置場との比較

甲土地の所有者が甲土地につき、建物の所有を目的として賃貸する場合(以下「ケース①」という)と、建物の所有を目的とせずに資材置場として賃貸する場合(以下「ケース②」という。)

- ケース①→建物の所有→借地借家法が適用

- ケース②→資材置場(土地のみ利用)→民法が適用

存続期間

賃貸借の存続期間を40年と定めた場合には、ケース①では書面で契約を締結しなくても期間が40年となり、ケース②でも口頭による合意であっても期間は40年となる。

解説

- ケース①では借地借家法が適用され、契約で30年より長い期間を定めたときは、その期間となる(借地借家法3条)から、書面で契約しなくても40年となります。

- ケース②では民法が適用され、賃貸借の存続期間は、50年を超えることができません。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年となる(民法604条1項)。問題では50年を超えていないので、期間は40年となります。

- 建物所有→借地借家法→最低30年

- 更地利用→民法→50年以内で設定可能

中途解約

賃貸借の期間を定めた場合であって当事者が期間内に

解約する権利を留保していないとき、ケース①でもケース②でも、賃貸人も賃借人も

一方的に中途解約することはできない。

解説

- ケース①は借地借家法が適用される場面ですが、借地借家法には土地の中途解約に関する規定が存在しません。そこで民法が適用されることとなりますが、民法では賃貸借の期間を定めた場合、解約する権利を留保していない限り中途解約をすることはできません。

- ケース②は民法が適用される場面ですが、上記の通り一方的に中途解約はできません。

期間の定めがあるときの中途解約

- 借地借家法→中途解約の規定なし

- 民法→解約権がないと中途解約できない

解約

期間を定めない契約を締結した後に賃貸人が甲土地を使用する事情が生じた場合において、

ケース①では賃貸人が解約の申入れをしても

合意がなければ契約は終了しないのに対し、

ケース②では賃貸人が解約の申入れをすれば契約は

申入れの日から1年を経過することによって終了する。

解説

- 期間の定めがない場合、借地借家法が適用されるケース①では借地借家法3条により期間が30年となり、一方の申入れによって解約することができなくなる。

- ケース②では当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる(民法617条1項柱書)。そして土地の賃貸借であれば申入れの日から1年を経過することで終了する(同1項1号)。

期間の定めのないときの解約

- 借地借家法→合意がないと解約できない

- 民法→いつでも解約の申入れ可能。土地の賃貸借は申入れから1年で終了する。

家が建ってる場合(借地借家法)、地主の都合で解約されたら困るからね!

期間50年と15年

甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「50年コース」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「15年コース」という。)

契約更新の特約(居住用)

賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合

、50年コースでは契約の

更新がないことを書面で定めればその特約は

有効であるが、

15年コースでは契約の

更新がないことを書面で定めても無効であり、

期間は30年となる。

解説

- 本問では、土地賃貸借契約の目的が居住用建物所有であり、借地借家法が適用されるが、いずれも事業用定期借地法が設定できるケースではありません。

- 50年コースでは、公正証書等の書面で契約すれば、期間が50年で契約の更新のない定期借地権を設定することができるので、特約は有効です(借地借家法22条)。

- 15年コースでは、普通借地権では、期間を30年未満とすることはできず。また契約の更新がないことを定めても無効であり、期間は30年となります(借地借家法3条、9条)。

家を建てるときは最低30年は土地を借りることができるんだったね!

契約更新の特約(事業用)

賃貸借契約が専ら

工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、

50年コースでは契約の更新がないことを

書面で定めれば

有効である。

15年コースでは、契約の更新がないことを

公正証書で定めた場合に限りその特約は

有効である。

解説

定期借地権契約のポイント

- 事業用定期借地権は、存続期間を10年以上50年未満としなければならない。また、契約は公正証書で定める必要がある(借地借家法23条)。

- 通常の定期借地権契約は、存続期間を50年以上としなければならない。また、契約は公正証書で定める必要はなく、書面であればよい(借地借家法22条)

- 50年コースは存続期間を50年としているため、1.の事業用定期借地権契約を結ぶことはできません。しかし、2.通常の定期借地権契約を結べば、契約の更新がない特約は有効です。よって、公正証書で定めなくとも、契約の更新がない特約を結ぶことができます。

- 15年コースの場合、「契約の更新がないことを公正証書で定めた場合」は、1.の事業用定期借地契約を結んだということであり、有効に成立します。

定期借地権契約

- 事業用の場合→公正証書が必要→期間は15年以上50年未満

- 通常の場合→書面で良い→期間は50年以上

最後に

宅建 過去問 2021 - 一問一答と10年分の過去問演習アプリ

Trips LLC無料posted withアプリーチ

コメント